Die Bauwirtschaft in ihrer gesamten Wertschöpfungskette hat einen unmittelbaren Einfluss auf die weltweit spürbaren Folgen des Klimawandels. 55 Prozent aller Bauabfälle stammen aus dem Bauwesen. 40 Prozent der CO2-Emissionen sind auf die Errichtung und Nutzung von Hochbauten zurückzuführen. Maßnahmen zum Klimaschutz werden also auch in der Bauwirtschaft dringend benötigt.

Nachhaltiges und klimaneutrales Bauen in NRW

Die nordrhein-westfälische Landesregierung fördert klimaneutrales sowie kreislaufgerechtes Bauen und unterstützt die Nutzung wiederverwendbarer Ressourcen sowie erneuerbarer Rohstoffe. Nachhaltigkeitsaspekte werden während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zunehmend forciert.

Das Ziel ist es, zukunftsgerechte Gebäude zu schaffen, die sowohl kreislauffähig und klimagerecht als auch wirtschaftlich und von hoher Qualität sind. Deshalb nehmen Kommunen bei der Planung und Errichtung von Neubauten wie auch beim Umgang mit ihrem Gebäudebestand eine wichtige Vorbildrolle ein.

Zertifizierungssysteme

Um eine vergleich- und messbare Bewertung aller genannten Aspekte bei Gebäuden zu ermöglichen, rücken Zertifizierungssysteme immer stärker in den Fokus von Kommunen. Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), welches hier stellvertretend für viele weitere Zertifizierungssysteme betrachtet wird, folgt einem ganzheitlichen Ansatz, indem es den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes betrachtet.

BIM bildet bei der Lösung der genannten Herausforderungen ein zentrales Element und trägt dazu bei, Prozesse (zum Beispiel Nachweise für Zertifizierungen) vereinfacht, transparent und übersichtlich abzubilden. Darüber hinaus stellt BIM bereits während der Planungs- sowie Realisierungsphase Informationen für nachhaltige Entscheidungen und für den umweltschonenden Umgang mit Ressourcen bereit. Auch der spätere Rückbau von Gebäuden im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird von Beginn an mitgeplant und die Betriebsphase optimiert.

Hier erhalten Sie zunächst alle notwendigen Informationen zur Festlegung von BIM-Zielen

- zur Nachhaltigkeit,

- als Bestandteil in den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIAs) sowie

- als Bestandteil in den entsprechenden BIM-Anwendungsfällen.

Wir unterstützen Sie zudem mit Anleitungen zur Erstellung und zur Durchführung entsprechender Prozesse und mit Anwendungsbeispielen aus der Praxis.

Erfahrungsberichte der mitwirkenden NRW-Kommunen beleuchten abschließend die Umsetzung in der Praxis.

Für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen benötigen alle am Prozess Beteiligten zahlreiche Informationen zu den Bauwerken und den darin verbauten Materialen. BIM bietet die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen digital zu erfassen, in Prozesse zu integrieren und zu verwenden.

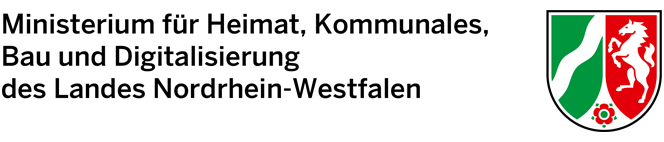

Im Rahmen der BIM-Strategie werden die Ziele und Anforderungen zur Umsetzung eines nachhaltigen und ressourcenschonenden Prozesses (Planen, Bauen, Betreiben, Rückbauen) definiert.

Auf dieser Grundlage baut die Erstellung der projektspezifischen AIAs auf, in denen die für Nachhaltigkeit entscheidenden BIM-Ziele und -Anwendungsfälle festgelegt werden.

Die Informationserzeugung der Bauwerksinformationsmodelle durch die BIM-Autorinnen und -Autoren gemäß der vereinbarten BIM-Anwendungsfälle kennzeichnet diese Phase. Da eine Zertifizierung oder Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien meist parallel zu der Planungs- und Bauphase eines Projekts verläuft, werden bereits während der Informationsmodellierung Auswirkungen auf das Zertifizierungsergebnis aufgezeigt und verschiedene Planungsvarianten verglichen und gegeneinander abgewogen. Eine endgültige Zertifikatserteilung erfolgt bei einem Neubau jedoch erst, nachdem alle relevanten Nachweise erbracht wurden – in der Regel nach der Inbetriebnahme des Gebäudes.

In dieser dritten Phase erfolgt die Verwendung der Informationen aus Bauwerksinformationsmodellen zu Zertifizierungs- und Bewertungszwecken entweder bereits in frühen Planungsphasen, in der Ausführung oder in weiteren Maßnahmenentscheidungen während des Betriebs sowie beim Um- oder Rückbau.

In welchen spezifischen Prozessen die Daten aus den Bauwerksinformationsmodellen verwendet werden, resultiert aus den von der Kommune festgelegten BIM-Anwendungsfällen.

Um nachhaltiges und ressourcenschonendes Planen, Bauen, Betreiben und Rückbauen praktisch anwendbar, messbar und somit auch vergleichbar zu machen, erfordert es ein systematisches Vorgehen sowie eine ganzheitliche Betrachtung auf der Grundlage von Messbarkeit und Dokumentation.

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) ist eines der gängigsten deutschen Systeme zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden.

Die Besonderheit des Systems ergibt sich durch seine ganzheitliche Systematik. Zum einen werden die Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichgewichtet betrachtet, zum anderen umfasst die Zertifizierung den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Dabei werden nicht einzelne Maßnahmen bewertet, sondern das Zusammenwirken aller Faktoren. Über diese Nachhaltigkeits-Dimensionen hinaus werden die technischen Merkmale, Prozessqualitäten und Standortmerkmale einbezogen.

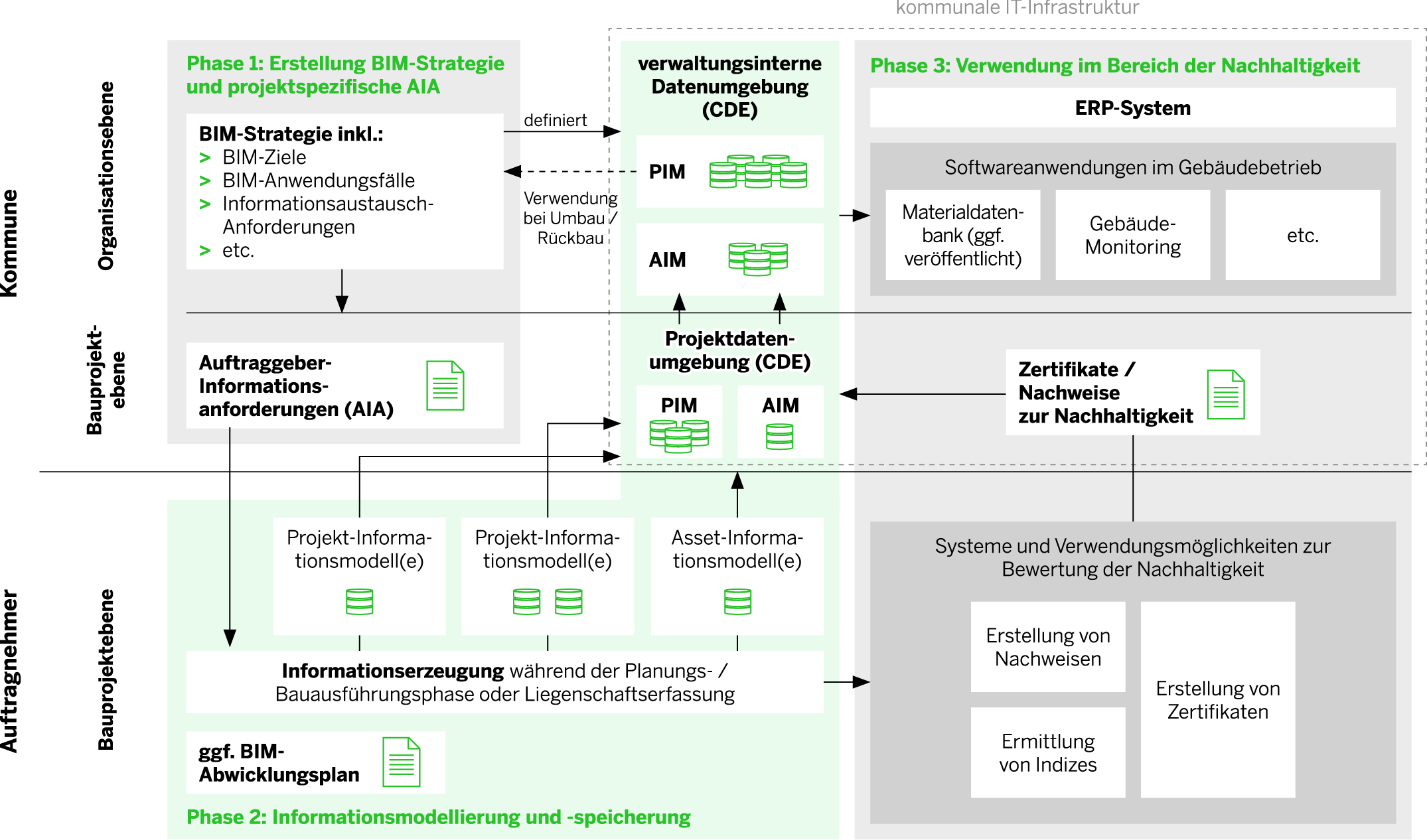

Die Bewertungsmethodik gliedert sich in drei Ebenen: die sechs Hauptkriteriengruppen,

die Kriteriengruppen und die Kriterien. Die Kriterien bilden jeweils einen eigenen Nachweis und werden anhand von Steckbriefen definiert. Abhängig vom Erfüllungsgrad erhält ein Projekt bei Abschluss die Auszeichnung Bronze, Silber oder Gold.

Neben dem BNB bestehen weitere Bewertungs- und Zertifizierungssysteme mit nationalem und internationalem Fokus. Unter anderem sind dies:

- die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

- das Bewertungssystem Building Reseach Establishment (BREEAM)

- das Zertifizierungssystem Environmental Assessment Method Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

- der Zirkularitätsindikator (ZI)

- der Urban Mining Index (UMI)

- Digitale Gebäudepässe

Auch wenn Softwareanwendungen noch nicht flächendeckend im Einsatz sind, existieren bereits Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte anhand von Kennzahlen, Berechnungen und Dokumentationen abzubilden. Die Verknüpfung von BIM und Nachhaltigkeit steht jedoch noch am Anfang.

Nachfolgend werden drei mögliche BIM-Anwendungsfälle exemplarisch aufgezeigt:

Nachweis der Ökobilanz

Die Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessment) ist ein zentrales Instrument der Nachhaltigkeitsbewertung von Bauprodukten:

- Sie gibt Auskunft über potenzielle Umweltwirkungen und Ressourcenbedarfe für die Errichtung, den Betrieb und die Entsorgung eines Gebäudes und

- ist zentraler Bestandteil der ökologischen Dimension beim BNB und weiteren Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen.

Die manuelle Erstellung der Ökobilanz ist komplex und zeitaufwändig, denn relevante Daten müssen aus 2D-Zeichnungen und Baubeschreibungen extrahiert werden. Daher erfolgt die Ökobilanzierung meist nur vereinfacht, wodurch ihr Potenzial als Planungsinstrument kaum ausgeschöpft wird.

Erste Softwarelösungen ermöglichen nun eine BIM-basierte Ökobilanzierung: Bauteilinformationen aus digitalen Bauwerksmodellen werden mit Ökobilanz-Datenbanken – wie zum Beispiel ÖKOBAUDAT – verknüpft. Die Tools dienen der Modellanalyse, Informationsanreicherung und Nachhaltigkeitsbewertung.

Zusätzlich integrieren einige Anwendungen weitere Analysen wie Lebenszykluskosten, Rückbauqualität und Schadstoffbewertung. Sie können als Erweiterung bestehender Modellmanagement-Programme fungieren und IFC-Modelle nutzen, sofern sie die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen.

Nachweis der Aufenthaltsqualitäten

Ein Kriterium des BNB-Zertifikats (BNB 2015 für Büro- und Verwaltungsneubauten) ist der Nachweis der Aufenthaltsqualitäten. In der Hauptkriteriengruppe „Soziokulturelle Qualität“ werden gesundheitliche Aspekte, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit anhand quantitativer und qualitativer Indikatoren bewertet. Ziel ist es, vielfältige Aufenthaltsbereiche mit hoher Ausstattungsqualität zu schaffen.

BIM-Modelle können zur Bewertung und Optimierung genutzt werden. Durch ihre Integration in Software-Systeme, wie zum Beispiel in den BIM-Viewer, lassen sich Raumnutzungen, Erschließungsflächen und Mobiliar visuell prüfen. Dies ersetzt die manuelle Analyse von Grundrissen und erleichtert die Erfassung relevanter Merkmale wie die Zahl der Nutzenden oder Ausstattung.

Bauwerksdokumentation

Digitale Bauwerksdokumentationen gewährleisten einen kontinuierlichen Informationsfluss und effiziente Prozesse. Für ihre Erstellung und Fortschreibung bietet BIM großes Potential.

Im Rahmen einer projektbezogenen, digitalen Bauwerksdokumentation wird ein As-built-Modell als Fortführung des As-planned Modells erstellt, das alle relevanten Informationen zu den verbauten Bauprodukten und technischen Anlagen beinhaltet und damit zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Diese Informationen unterstützen den nachhaltigen und effizienten Betrieb und können bei einem späteren Rück- bzw. Umbau verwendet werden, um die Materialien zurück in den Kreislauf zu führen.

Damit bekommt die digitale Bauwerksdokumentation eine besondere Bedeutung auch für die Nachweislieferung im Zuge der Zertifizierungen nach zum Beispiel BNB oder DGNB.